A ancestralidade, mães, avós, irmãs, tias, suas estórias, receitas e práticas, deusas e sacerdotisas, orixás… e se fossem não somente guias para vida, mas lembranças de que aquilo a que se chama vida é inseparável daquilo a que se chama morte? E se nos recordassem de que a existência não é nada mais que um incessante movimento: existir/deixar de existir?

Ao retirar a existência singular do espaço-tempo, ao recordá-la nos corpos, no solo, nos rios, nos mares, nas árvores e em todas as coisas viventes e não-viventes que habitam as matas e as florestas, a ancestralidade retorna o que chamamos de presente à infinitude, onde a indiferença entre o tudo e o nada soletra plenitude. Essa recompõe a memória, retornando-a ao momento desde o qual ela deriva sentido, ou seja, ao que acontece. Nem só ao que já acontece, nem ao que está acontecendo, mas ao momento em que o que não aconteceu: a existência que não chega a vir e, por isso, talvez, tenha se tornado uma outra existência – a minha própria ou a sua existência –, possível e significativa em sua singularidade.

As estórias e as práticas guiadas pelo princípio da ancestralidade devolvem existência àquilo que a memória, quando guiada pelo tempo, só retém como imagem. Nas coisas e em seus componentes – nas tatuagens, marcas, cicatrizes; nas cores; nos sons, ritmos, tecidos; na textura e no cheiro, e mesmo no amarelecido das fotos ou no corte de cabelo revelador do tempo –, a ancestralidade desloca o tempo abstrato e retorna à plenitude todo e qualquer evento e seu momento. Onde-quando todas e quaisquer existências se revelam para além da vida e da morte e, ao fazê-lo, expõe como a separação entre as duas só serve ao pensamento e ao modo de existência guiados pela temporalidade, a qual necessita de medidas, de limites e de tudo que aqui possibilita a comparação, de qualquer instrumento que estabeleça uma diferença, porque disso depende a atribuição de valor.

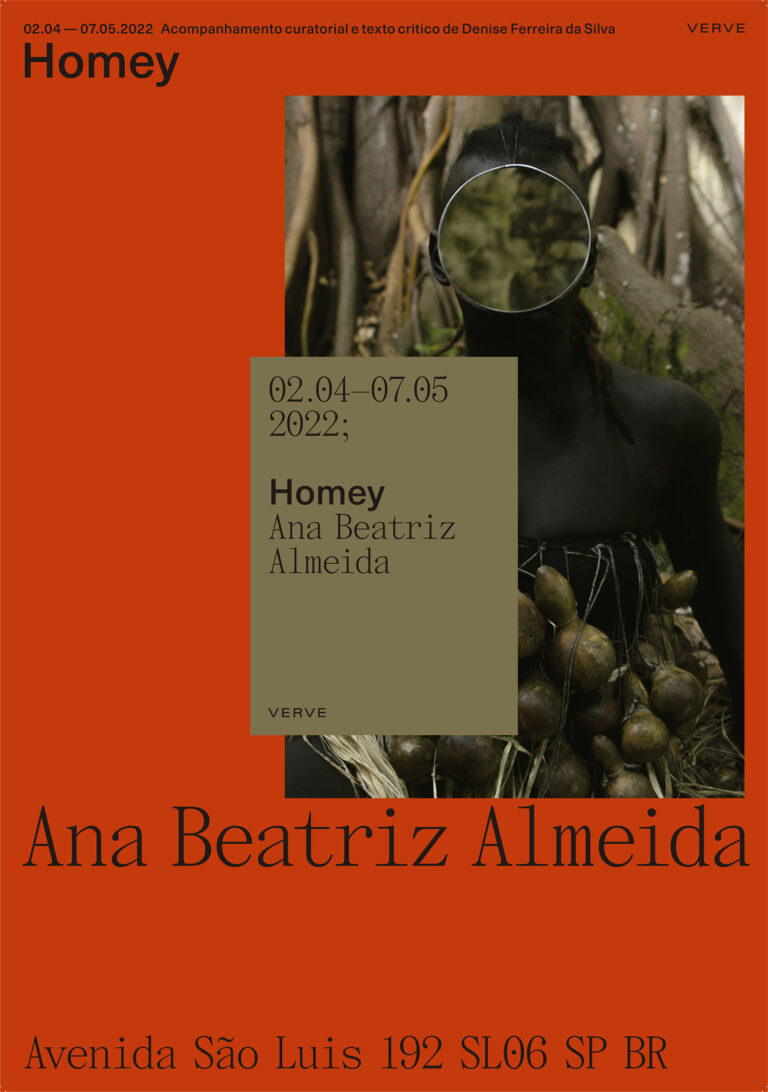

A obra de Ana Beatriz Almeida nos recorda que lá, para além da vida e da morte, não é uma passagem, o limite entre um momento e outro, mas a infinitude ela mesma. A infinitude, quero dizer, o tudo-nada, o lá onde-quando todas as existências se tornam nada mais que versões de estórias (im)possíveis. Ali, quero dizer, todo e qualquer, nenhum lugar ou tempo, lá fora do espaço e tempo; onde o tempo e o espaço encontram os significados que agora reconhecemos. Lá onde estórias e práticas ancestrais recordam, nos gravam e grafam não como unidade e identidade, mas como a infinitude da potencialidade, da virtualidade e da possibilidade, onde cada existente encontra o sentido de sua singularidade.

Todas, ali sempre e também, somos uma + ∞ – ∞, uma + uma (ou duas) + ∞ – ∞, mesmo quando nada mais do que refletimos quem poderia ter existido ou nunca chegou a existir; se, ao entrar em existência, uma outra composição torna-se possível. Diante da ancestralidade, ninguém é somente uma, nem sempre e somente a mesma, mas sempre si e outra, si como outra: cada uma é si mesma a outra. Também sempre todas as demais que já foi, já é, será e nunca, e por isso sempre, poderá ou não existir. Na obra de Ana Beatriz Almeida, nos encontramos na ancestralidade – de cada uma de nós, em si e em cada outra pessoa – a existência singular.